-

Le vide

"LE VIDE, ESPACE DE RELATIONS ENTRE LES ELEMENTS STRUCTURELS" (39' 6")

À gauche : captation audio. Ci-dessous, abstract de la conférence réalisée par Patrice Hamel pour le colloque sur « Le vide » (proposé par Claire Dehove) à l'ENSATT, Lyon, en 2005 :conference/conf_levide.mp3 Tout d'abord, il convient de faire le vide sur ce qui ne concerne pas le monde de la perception tel qu'il se présente à notre échelle humaine et particulièrement dans les pratiques artistiques. J'élimine donc la définition idéaliste qu'elle soit métaphysique, existentialiste, zen ou mystique. Et je mets également de côté la définition matérialiste du vide physique entre les particules. Je propose plutôt une définition de la modernité à travers le vide, une modernité qui se soucie des structures perceptibles, qui tente de renouveler, non le « constitué » (l'idée que l'on se fait déjà du réel) mais au contraire les relations entre « constituants » et l'exploration de leurs possibilités. Je me suis rappelé un long métrage de Marcel Hanoun dans lequel Robbe-Grillet, le pape du Nouveau Roman, intervient.

0) La modernité du vide

Dans « Un film (autoportrait) » de Marcel Hanoun, Robbe-Grillet parle à un moment du vide comme trou organisateur dans « Madame Bovary ». Il montre que le trou, nommé comme tel dans l'écriture de Flaubert (parangon de la première modernité littéraire), indique qu'il n'y a plus de sens à défendre. Et ce qui entourait le sens chez les auteurs précédents, c'est-à-dire la forme, prend alors une importance qui la met au premier plan.

1) Le vide implicite

a/ le vide comme dictat (modernisme)

Le vide, le manque, peuvent être revendiqués comme une lnterdiction de faire certaines choses (cf. les interdits prescrits par le « modernisme »). Par exemple, au théâtre le plateau peut être nu parce qu'on refuse la représentation, l'image, etc. mais dans ce cas on se contente de refuser. En revanche, avec les contraintes de la modernité, il y a bien refus (celui de se contenter de s'exprimer ou de représenter un contenu préalable) mais il est accompagné d'une permission de produire du sens (seconde modernité).

b/ le vide comme espace de relations entre les éléments structurels (modernité)

Le vide peut, lui aussi, être une mise en évidence et une exploration des relations entre les paramètres, entre les domaines, et favoriser ce que j'appelle les « autonomies articulées », qui ont lieu lorsque chacun des paramètres reliés entre eux évolue selon sa propre voix. Dans « Sherlock Jr. » de Buster Keaton, le passage qui montre le personnage, joué par Keaton, entrer dans le film qu'il vient de projeter, s'effecte sur une absence de narration préalable : ça tourne à vide.

(V. L'EXTRAIT DE Sherlock Jr. DONT IL EST QUESTION ICI SUR : youtube, ENTRE 0'55" ET 4')

L'histoire n'est pas le sujet. Il y a bien autonomies : celles des changements de lieux, des décors, vis-à-vis de la continuité du parcours du personnage. Mais la discontinuité du montage effectué sur les plans internes s'oppose au plan-séquence global qui montre la salle où le film est projeté. Et comme le personnage appartient également à la continuité du plan-séquence, il y a bien simultanément articulation entre ses gestes, certes perturbés par les changements brusques de lieux, mais enchaînés. Ce qui met l'accent sur les différentes positions du personnage dans l'image et introduit, pour les raccorder, un escalier, une rue, un rocher, un banc ou... un trou dans le sol. Ce qui souligne le rapport du personnage à son support filmique ou préfilmique (c'est-à-dire, en l'occurrence, théâtral). Autour de rien, du vide au niveau du récit.

2) Le vide explicite

a/ Le vide comme absence

Le vide déictique permet à ce qui l'entoure ou le provoque d'être mis en valeur. Avec Yves Klein, le vide de contenu qui s'impose dans ses expositions exhibe bien le contenant (le bleu de la toile ou le volume de la salle) mais pour montrer globalement, sans tirer de leçon sur les constituants.

Le vide virtualisant permet à ce qui manque d'être mentalement convoqué. Au début de « Monty Python, sacré Graal », la construction mentale se projette d'abord sur le hors champ visuel (on imagine des chevaux à partir des bruits de leurs sabots et sans voir personne dans le champ). Puis l'en-champ visuel actualisé (on voit les personnages à pied frappant deux noix de coco) contredit non seulement le hors champ virtuel précédent mais également le virtuel qui continue de s'effectuer mais en champ visuel cette fois (on imagine toujours des chevaux que l'on sait absents et non pas cachés). Ce qui n'est pas sans rappeller la fin de « Blow up » de Michelangelo Antonioni : une construction mentale en champ visuel permet d'imaginer la balle de tennis qui roule dans l'herbe et que le protagoniste principal ramasse et relance à ses possesseurs.

(V. L'EXTRAIT DE Blow up DONT IL EST QUESTION ICI SUR : youtube)

Lors d'une séquence, dans « L'authentique procés de Carl Emanuel Jung » de Marcel Hanoun, on annonce une séance de projection de diapositives. Mais notre attente sera déçue car on ne verra que les interstices lumineux (ceux qui ont lieu pendant qu'on passe d'une diapo à une autre). On ne pourra qu'imaginer les images à partir des récits entendus précédemment.

(Note : il existe aussi un vide virtualisé qui n'est pas évoqué dans cette conférence : lorsque nous imaginons le vide à partir du plein)

b/ Le vide comme présence (ou vide actualisé)

Le vide conformé

Au début du spectacle de Bob Wilson « The Black Rider », une boîte, d'où tous les protagonistes sont sortis, se déplace devant le rideau de scène. Lorsqu'elle s'immobilise, un changement brusque d'éclairage permet de la remplacer par un trou dans le rideau. Puis le trou s'agrandit par un glissement progressif (le rideau est en fait constitué de trois lés autonomes qui s'écartent) jusqu'à devenir l'espace entier de la scène vide. Le trou est d'abord en deux dimensions dans le rideau de scène puis devient un plein volume d'air. La scène apparaît donc ainsi à la fois volume et vide. A la fin des « Trois Boléros » de Odile Duboc, lorsque touts les danseurs quittent la scène pour qu'elle soit désertée au moment où s'effectue la fameuse et unique modulation musicale, l'absence est ressentie par le contraste qu'elle entretient avec la foule précédente.

Le vide représenté

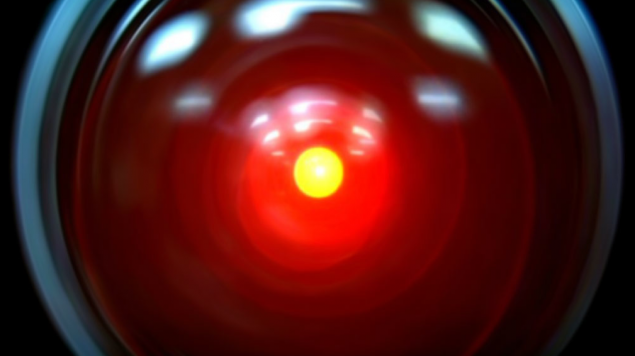

Terminons par la scène dans laquelle Hal, l'ordinateur de « 2001, l'odyssée de l'espace » de Kubrick, tue l'un des astronautes que l'on voit s'éloigner malgré lui dans l'espace.

(V. L'EXTRAIT DE 2001, l'odyssée de l'espace SUR : 2001, ENTRE 22' 5" ET 25')

Reprendre à 37' 50" : Comme dans toute représentation filmique, les éléments utilisés s'opposent à la réalité de la projection perçue, mais ici, davantage que dans toute autre fiction, puisqu'il y a peu d'objet en dehors de l'infini cosmique qui puissent s'opposer à ce point à la bidimensionnalité de l'écran. Néanmoins, deux coïncidences sont à noter. L'une fut provisoire et s'effectua entre la date du récit fictif et celle de la projection à laquelle nous avons assisté la même année. L'autre concerne la congruation du silence. Celui du public, médusé par la scène à laquelle il assiste, et celui de l'univers dans lequel évolue le cadavre de l'astronaute. Un instant nous devenons l'autre dans le vide et il devient nous.